家长必读

多位教授教同一首曲,越学越乱?真相是……

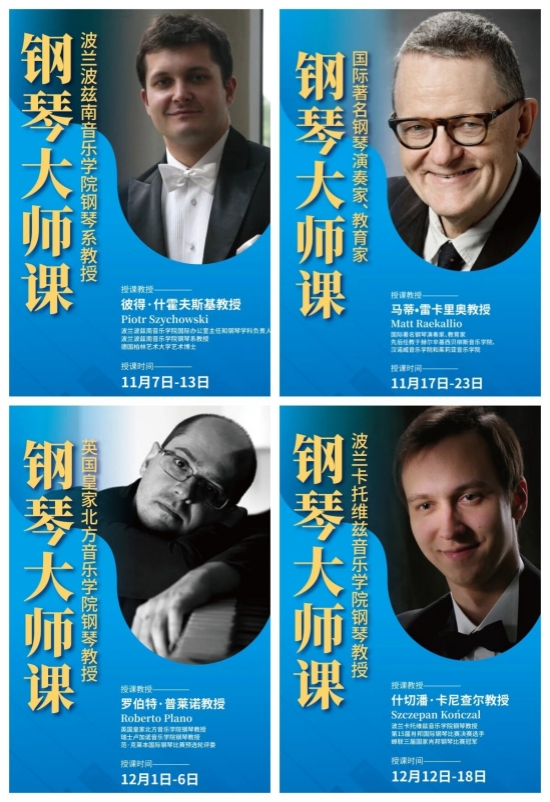

发布时间:2025-11-18 16:18 来源:艺术留学广场 关键词:艺术留学广场,国际高端大师课,波兹南音乐学院,钢琴大师课艺术留学广场深耕国际高端大师课领域十余年,仅以钢琴专业为例,平均每月就有 2-3 位海外顶尖教授轮番来华授课。近期,波兹南音乐学院钢琴学科负责人彼得・什霍夫斯基教授的北京大师课,再次引发了一个核心疑问:同一首曲目,两位教授的处理方式截然不同,到底该遵循哪一位的指导?会不会越学越乱?

其实这种困惑并非个例 —— 同一首作品,不同教授的见解甚至可能截然相反。不少学生跟着 2-3 位教授学习后,常会陷入 “该听谁的” 的分裂感,这是很多人都有过的经历。

而即便长期跟随同一位老师,学生也可能遇到 “老师教的改不过来” 的情况。这背后,或许是音乐储备不足以支撑对曲目的深层理解,或许是技术能力没能完美落地想法,但归根结底,是没能真正 “说服自己”。钢琴演奏需要身心合一的投入,若连自己都无法认同当下的演绎,又怎能打动观众?

多次旁听大师课发现,国外教授的授课逻辑很特别:他们很少直接指令 “这里该怎么弹”,而是引导学生自主思考 “这里怎样弹更合适”,或是示范多种处理方式,让学生选择最契合自己的一种。毕竟弹琴的核心是服务观众,而打动观众的前提,是你对曲目有深刻理解、带着十足自信,流畅传递出属于自己的表达。

当然,自由演绎的前提是尊重作品本身。无论跟随哪位教授学习,都需要先深入了解作曲家的创作背景与作品风格,在既定的艺术框架内发挥。脱离了这个核心框架,便可能破坏作品的整体调性。

事实上,同一首曲目接触不同教授的见解,反而是难得的成长契机。这能让学生接触多元的演绎思路,锻炼批判性思维与独立判断能力。就连成熟的演奏家,对同一首曲目的表达也会随年龄增长、阅历丰富而变化 —— 音乐是人的情感与思想的延伸,人的认知在变,音乐的表达自然也会更具层次。

回归到最初的疑问:不同教授讲解不一致该怎么办?答案其实很简单:这并非矛盾,而是拓宽认知的窗口。通过梳理不同见解背后的逻辑,深化对作品的理解,学会多元看待问题,这份独立思考的能力,才是大师课最珍贵的收获。